Deubach (Günzburg), St. Martin Zitieren

- 1 of 2

- ›

Von West nach Ost:

ORELEMPORENBRÜSTUNG

- oben: musizierende Engel und in der Mitte: Maria als jungfräuliche Himmelskönigin

- unten: Stuckreliefs der Apostel

LANGHAUS

- nördliche Seitenbilder:

- Tempelgang Mariä

- Maria Immaculata

- sieben Schmerzen Mariae

- Rosenkranzspende

- Mittelbilder:

- leer

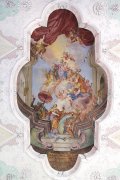

- Verherrlichung der Heiligen Familie durch den Kirchenpatron St. Martin und die vier Erdteile – Inschrift auf den Stufen: Ioannes GeorgIVs VVoLCkher InCoLa AVgVstanVs VIrat gVe ArtIfeX reVera egregIVs hanC eCCIesIaM pInXIt atgVe ornaVIt. [= 1691]

- Krönung Mariens

- südliche Seitenbilder:

- Befreiung Gefangener durch Maria

- Marienmonogramm

- Überreichung des Skapuliers an den heiligen Simon Stock durch Maria

- Präsentation des Gnadenbildes von Santa Maria Maggiore

CHORBOGEN

zwei Wappen des Patronatsherren des Augustiner-Chorherrenklosters Wettenhausen und dessen Propstes

CHOR

- nördliche Seitenbilder:

- Verkündigung Mariens

- Inschriftenkartusche (Wand): DeVpaCensis VIrgIni taVMaVrgae CanonIa wettenhVsana [= 1725]

- Himmelfahrt Mariens

- Inschriftenkartusche: Ita Vere DeI genItrICIs VIrgInIs taVMatVrgae benefICIa VenerantVr [= 1740]

- Mittelbilder: Heimsuchung – Spruchband: Benedicta tu in Mulieribus.

- südliche Seitenbilder:

- Vermählung von Maria und Joseph

- Inschriftenkartusche (Wand): atqVe barthoLoMaeVs praeLatVs qVing VagenariV saCerDos Ita InserVIt [= 1740]

- Mariä Lichtmess

- Inschriftenkartusche: MarIa qVoqVe DeVbaCensIs sVos VIsItat sICVt honora tVr [= 1740]

Auszug aus der Dissertation von Marion Romberg „Die Welt im Dienst der Konfessionen. Erdteilallegorien in Dorfkirchen auf dem Gebiet des Fürstbistums Augsburg im 18. Jahrhundert“ (164f.):

Im 18. Jahrhundert richteten die Wettenhausener Pröpste ihr Augenmerk verstärkt auf die Pfarrkirchen in Klosterbesitz. Eines dieser Bauprojekte stellte die Deubacher Pfarrkirche dar. Anlass für den 1739 in Angriff genommenen Neubau der Kirche waren vordergründig die Baufälligkeit sowie der Platzmangel der alten Kirche. Dies waren jedoch nur die vordergründigen Anlässe; der eigentliche Grund für den Neubau befand sich unweit von Deubach vor den Toren des ebenfalls zu Wettenhausen gehörenden Dorfes Limbach: Dort ließ 1679 Eleonora Maria Josefa von Österreich, Gemahlin Herzogs Karl V. von Lothringen und Schwester Kaiser Leopolds I., anlässlich eines Gelöbnisses[1] an einer Kreuzung einen Bildstock errichten und eine Kapelle erbauen. Die darauffolgende Übergabe eines Königinnenbildes war der Ausgangspunkt einer beginnenden Wallfahrtsblüte, die eine Erweiterung des Baus in den 1690er-Jahren erforderlich machte.[2] Als fürstliche Stiftung entzog sich die Wallfahrt allerdings dem Zugriff der Wettenhausener Mönche und war ihnen bis zur Aufhebung der Wallfahrt 1787 und dem Abriss der Kapelle im darauffolgenden Jahr ein steter Dorn im Auge. Propst Bartholomäus Koppenhofer beschloss zum Ende seiner Amtszeit 1739 daraufhin, die Marienwallfahrt in Deubach insofern auszubauen, als eine neue Kirche erbaut werden sollte, die sowohl der Muttergottes zur Ehre gereichen als auch den Pilgern mehr Platz gewähren solle.[3] Der bestehende Bau, der trotz seines geringen Alters von gerade mal knapp 80 Jahren als „baufällig“ bezeichnet wurde,[4] wurde abgerissen und 1739 legte Propst Koppenhofer den Grundstein zum Neubau. Die Fertigstellung des Baus sollte ihm nicht vergönnt sein, da ihn 1740 der Tod ereilte. Die Deubacher Kirche wurde unter seinem Nachfolger Melchior Gast (reg. 1740–1755) fertiggestellt. Beide Bauherren haben sich mit ihren Wappen am Chorbogen verewigt. Der große, helle Saalbau wurde von Johann Martin Kramer gemeinsam mit seinem Vater Simpert Kramer errichtet. Für die Fresken zeichnete der Bergmüller-Schüler Johann Georg Wolcker verantwortlich. Das Bildprogramm ist ganz dem Hauptzweck der Kirche als Gnadenstätte der Heiligen Jungfrau verpflichtet: im Chor die Heimsuchung Mariens und im Langhaus nach einem kleineren Spiegel mit der Krönung Mariens in einem großen Deckenspiegel Die Verherrlichung der Heiligen Familie durch den Kirchenpatron St. Martin und die vier Erdteile, jeweils umgeben von Einzelspiegeln mit marianischen Themen.

[1] Die kinderlose Herzogin gelobte bei der Geburt eines Nachfolgers die Stiftung einer Kapelle. Am 11. September 1679 erblickte Leopold Joseph von Lothringen in Innsbruck das Licht der Welt.

[2] 1770 besuchte auch Erzherzogin Maria Antonia von Österreich die Kapelle auf ihrer Reise nach Frankreich. Vgl. zur Kapelle Mayr Limbach 1995; KF Limbach 1998.

[3] Vgl. Spengler Deubach 1975, 90.

[4] Vgl. Spengler Deubach 1994, 76f. Die alte Pfarrkirche hatten die Schweden in den Kriegsjahren 1632–1634 in Schutt und Asche hinterlassen. Trotz großer Not und finanzieller Engpässe wurde 1660 beschlossen, eine „größere und längere“ Kirche zu erbauen. Der Bau der Kirche trieb aber zum einen die Kirchenfabrik in die Schulden und zwang diese zum Verkauf von Ackerland, zum anderen ließ anscheinend auch die Bauausführung zu wünschen übrig.

Komplettes Verzeichnis der in der Dissertation verwendeten Literatur findet sich in der Datenbank unter Bibliografie > Dissertation.

Zuletzt aktualisiert am: 23.05.2016